Этот смутный объект Империи

15 марта состоялась открытие выставки Виктора Хмеля и Елены Суховеевой «На руинах Имеприи», объединяющей фотопроект «Объекты» и 5 видеоартов о Кронштадте.

К сожалению, мне не удалось посмотреть видеоработы художников, поэтому я рискую сделать неверные выводы, ограничивая свой анализ фотопроектом «Объекты», нечаянно выпадающим в моем сознании из общей, выстроенной авторами концепции и способов её репрезентации. Однако мне представляется возможным разорвать выстроенный континуум и сконцентрироваться непосредственно на фотографиях, иллюстрирующих «крушение» города-героя Кронштадта. Эти снимки интересны сами по себе.

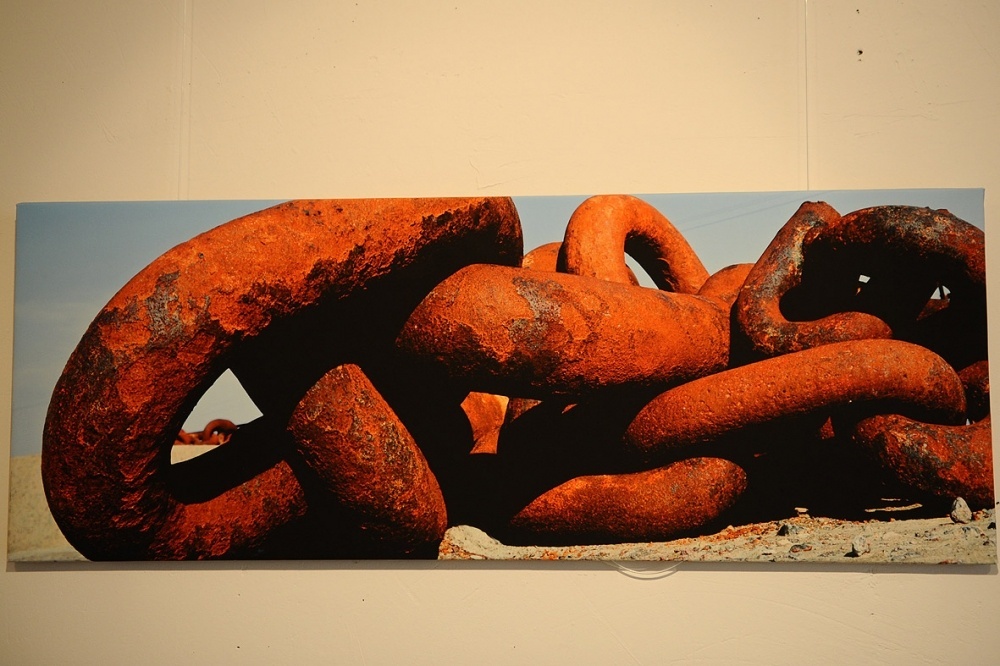

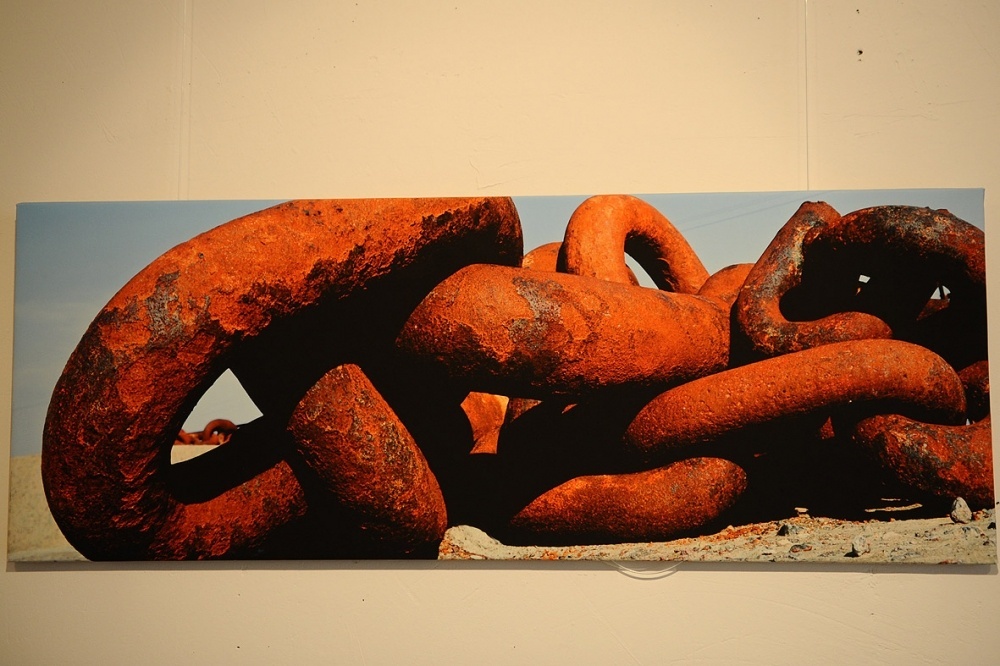

С выставочных стен на нас смотрят отдельно лежащие ржавые корабельные цепи, взятые, как правило, в цвете и крупным планом, настолько крупным, что те полностью загораживают пространство снимка. Контекст, внешнее окружение предмета, связи с прочими предметами как бы выдавливается из кадра. Но также присутствуют несколько фотографий, в которых контекст ненадолго реабилитируется: помимо цепей мы видим песчаный берег, море, забор, корабль, столбы… На отдельной стене вывешены самые загадочные изображения. Опять крупный план: механизмы, снятые в черно-белом регистре, кажется под дождем.

Вся эта машинерия по замыслу художников призвана иллюстрировать одряхление и развал Империи. Чтобы не быть голословным процитирую авторов:

В «Объектах» видна концепция и зрители способны проследить за творческими решениями художников. Карты все открыты. Никто не водит за нос зрителя. Кажется, что все здесь очевидно. Концепцию можно описать как фокусировку изображения, как вписанные один в другой концентрические круги: Империя, сложная и громоздкая абстракция, материализуется в Кронштадте, со всеми его историческими изломами, который, естественно, представлен своим героическим военным флотом, но флотом уже не дееспособным. В конечном итоге авторы фокусируются на беспомощных корабельных цепях, оторванных от своего практического применения.

На метонимической линии «Империя – Кронштадт – Военный Флот – Цепь», меня интересуют первый и последний элемент, между которыми и возникает короткой замыкание. Цепь оказывается наиболее точным знаком Империи. Одновременно с этим корабельная цепь, оторванная от прочих элементов, с которыми она функционирует в рамках системы, становится голой абстракцией. В буквальном смысле от abstractio (лат.) — отвлечение. Империя обычно мыслимая как хорошо сработанная и безотказная машина разлетается на отдельные, бесполезные и странные объекты.

Также не стоит забывать, что сама цепь – этот элементарный механизм – выполняет роль сочленения частей машины. Таким образом обрыв цепей иллюстрирует крах всей машинерии имперской власти. Фотографический сверхкрупный план детали превращает деталь в абстракцию par excellence.

В подобной концепции власти и изображении коррозии властных структур обращает на себя внимание отсутствие человека. В имперской машине войны, как впрочем и в любой машине войны, человек лишь расходный материал и заменяемая деталь. На руинах Империи человек становится отбросом. Фотографии, репрезентирующие коррозию власти, отбрасывают человека за границы кадра, который, тем не менее, незримо присутствует в кадре как «вытесненное» и в качестве материальности звеньев цепи.

И все же в этой разверстке концепции сами фотографии, развешанные по стенам, мне кажутся не обязательными. Будто форма, разыгрывающая перед нами те или иные идеи, глубокие или поверхностные, оказывается избыточной. Постоянно возникающие вопросы (почему выбраны цепи? почему объекты даны крупным планом? почему на фотографиях отсутствуют люди?) позволяют погрузиться в пространство интерпретации увиденного, однако центрируют внимание зрителя на художественной стратегии автора. Произведение становится монологическим и отсылает не к самому себе, но к инстанции художника. Теряет свою потенциальную безграничность. И в этом режиме чтения фотообразов зритель оказывается парализован. Все поставленные вопросы стягиваются к мышлению автора. Само произведение становится стягом. Не знаком со многими векторами понимания, но знаменем с единственно-верным решением. Быть может, это проблема всей концептуальной фотографии? Слишком большой груз Идеи.

К сожалению, мне не удалось посмотреть видеоработы художников, поэтому я рискую сделать неверные выводы, ограничивая свой анализ фотопроектом «Объекты», нечаянно выпадающим в моем сознании из общей, выстроенной авторами концепции и способов её репрезентации. Однако мне представляется возможным разорвать выстроенный континуум и сконцентрироваться непосредственно на фотографиях, иллюстрирующих «крушение» города-героя Кронштадта. Эти снимки интересны сами по себе.

С выставочных стен на нас смотрят отдельно лежащие ржавые корабельные цепи, взятые, как правило, в цвете и крупным планом, настолько крупным, что те полностью загораживают пространство снимка. Контекст, внешнее окружение предмета, связи с прочими предметами как бы выдавливается из кадра. Но также присутствуют несколько фотографий, в которых контекст ненадолго реабилитируется: помимо цепей мы видим песчаный берег, море, забор, корабль, столбы… На отдельной стене вывешены самые загадочные изображения. Опять крупный план: механизмы, снятые в черно-белом регистре, кажется под дождем.

Вся эта машинерия по замыслу художников призвана иллюстрировать одряхление и развал Империи. Чтобы не быть голословным процитирую авторов:

«То, что мы видели там, то, о чем говорили с жителями этого славного города и военными, служащими там, и стало основой проекта, который включает в себя: один фотопроект «Объекты» о порте, где у причала стояли некогда большие корабли, а теперь остались только огромные ржавеющие цепи, которые должны были держать их, а теперь превратились в невероятные абстрактные объекты»

В «Объектах» видна концепция и зрители способны проследить за творческими решениями художников. Карты все открыты. Никто не водит за нос зрителя. Кажется, что все здесь очевидно. Концепцию можно описать как фокусировку изображения, как вписанные один в другой концентрические круги: Империя, сложная и громоздкая абстракция, материализуется в Кронштадте, со всеми его историческими изломами, который, естественно, представлен своим героическим военным флотом, но флотом уже не дееспособным. В конечном итоге авторы фокусируются на беспомощных корабельных цепях, оторванных от своего практического применения.

На метонимической линии «Империя – Кронштадт – Военный Флот – Цепь», меня интересуют первый и последний элемент, между которыми и возникает короткой замыкание. Цепь оказывается наиболее точным знаком Империи. Одновременно с этим корабельная цепь, оторванная от прочих элементов, с которыми она функционирует в рамках системы, становится голой абстракцией. В буквальном смысле от abstractio (лат.) — отвлечение. Империя обычно мыслимая как хорошо сработанная и безотказная машина разлетается на отдельные, бесполезные и странные объекты.

Также не стоит забывать, что сама цепь – этот элементарный механизм – выполняет роль сочленения частей машины. Таким образом обрыв цепей иллюстрирует крах всей машинерии имперской власти. Фотографический сверхкрупный план детали превращает деталь в абстракцию par excellence.

В подобной концепции власти и изображении коррозии властных структур обращает на себя внимание отсутствие человека. В имперской машине войны, как впрочем и в любой машине войны, человек лишь расходный материал и заменяемая деталь. На руинах Империи человек становится отбросом. Фотографии, репрезентирующие коррозию власти, отбрасывают человека за границы кадра, который, тем не менее, незримо присутствует в кадре как «вытесненное» и в качестве материальности звеньев цепи.

И все же в этой разверстке концепции сами фотографии, развешанные по стенам, мне кажутся не обязательными. Будто форма, разыгрывающая перед нами те или иные идеи, глубокие или поверхностные, оказывается избыточной. Постоянно возникающие вопросы (почему выбраны цепи? почему объекты даны крупным планом? почему на фотографиях отсутствуют люди?) позволяют погрузиться в пространство интерпретации увиденного, однако центрируют внимание зрителя на художественной стратегии автора. Произведение становится монологическим и отсылает не к самому себе, но к инстанции художника. Теряет свою потенциальную безграничность. И в этом режиме чтения фотообразов зритель оказывается парализован. Все поставленные вопросы стягиваются к мышлению автора. Само произведение становится стягом. Не знаком со многими векторами понимания, но знаменем с единственно-верным решением. Быть может, это проблема всей концептуальной фотографии? Слишком большой груз Идеи.

- 1885

- SergeyAsoskov

А как Вы относитесь к постулатам Лапина:

«В идеале говорить следует только о том, что существует реально на фотобумаге, а не в нашем сознании, памяти или кладовой личных ассоциаций. И только потом, во вторую очередь, необходимо рассмотреть, каким образом объективно существующее на бумаге отражается в сознании...»

На самом деле, пожалуй, ни разу не встречала именно такого подхода в оценке фотографических выставок. Практически всегда наоборот))

У меня большие сомнения в том, что можно как-то разделить реально существующее на бумаге от нашего человеческого сознания. НО можно использовать феноменологическую редукцию и вывести наше сознания из предметного мира к чистым феноменам. Во всяком случае мне так кажется.

Если мы захотим применить тезисы Лапина в практику, то отметим ряд банальностей (эти фото квадратной формы, цветные, на них цепи, они о Кронштадте). А что потом? Потом надо применять ко всем этим очевидностям какие-то критерии, лежащие в нашем сознании, и они оказывают решающее значение. Потому как и придают значения этим очевидностям. Придают им какой-то смысл. Смысл ведь внутри картины объективно не лежит. Он возникает в процессе прочтения.

Поэтому тезис Лапина мной воспринимается просто как возможность не перегибать палку в интерпретации и не противоречить фактам. Вполне здравое суждение. Смысл же всегда возникает между картиной и сознанием.

Татьяна, напоминаю, что Кублог — не СМИ. :))